Pour en savoir plus :

Usages corporels et pratiques sportives aquatiques du XVIIIe au XXe siècle

de Laurence Munoz

Vous êtes ici : Accueil > Espace pro > Histoire de la natation scolaire - partie 2

L'histoire de la natation à l'école - Emile Schoebel, un précurseur.

Extrait du livre précis de natation scolaire

par Emile Schoebel

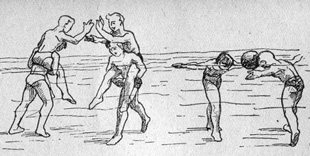

Exemples de jeux

A partir des années 1930, la place accordée à l'éducation physique à l'école grandit. Le sport et les loisirs sont considérés comme source de santé pour l'écolier comme pour l'ouvrier. Le sport se voit aussi conférer une vocation éducative avec la transmission de valeurs morales comme le courage, le sang-froid ou la solidarité.

Signe de cette place grandissante, en 1933 est créée l'école normale d'éducation physique qui forme les futurs professeurs dans cette discipline. Emile Schoebel y est responsable de l'enseignement de la natation et il va mettre en place une nouvelle méthode d'enseignement qui est en décalage profond avec les conceptions que nous avons vues dans la première partie.

Il expose cette méthode dans un livre, le précis de natation scolaire, publié en 1947. Malgré son caractère méconnu, nous allons voir que cet ouvrage constitue probablement l'origine de l'enseignement dispensé aujourd'hui à l'école. La méthode présentée s'articule autour de 3 phases qui vont de la familiarisation au milieu aquatique jusqu'au sauvetage.

Phase 1 : la familiarisation à l'eau

L'enseignement proposé par Emile Schoebel débute par une première phase de familiarisation à l'eau qui constitue une véritable révolution par rapport aux méthodes traditionnelles d'enseignement. Au lieu d'apprendre les mouvements à l'extérieur, l'élève se trouve dans l'eau dès la première séance. Il y apprend à s'immerger, à se laisser flotter sur le ventre et sur le dos et, enfin, à réaliser des coulées ventrales et dorsales. Ces coulées sont vues comme une compétence de base qui doit précéder un quelconque apprentissage technique.

L'idée directrice de ce travail est de donner confiance à l'élève : confiance en lui-même, en l'élément et dans le maître. Pour Emile Schoebel, la place de celui-ci est d'ailleurs dans l'eau, là où il peut le mieux rassurer l'élève. Une pédagogie moins directive est ainsi mise en œuvre : il y a une volonté de rendre l'enseignement attrayant pour l'élève, de faire naître le goût pour l'apprentissage et le goût pour l'eau. Des jeux peuvent être utilisés comme outils d'apprentissage (faire la course, passer entre les jambes d'un camarade…etc.), comme le montre l'image ci-dessus.

Les angoisses ou le plaisir de l'élève sont donc pris en compte, tout comme les particularités du milieu aquatique dans lequel il faut être à l'aise pour pouvoir être en sécurité. Autant d'aspects qui étaient auparavant méconnus ou passés sous silence.

Phase 2 : l'apprentissage de la brasse

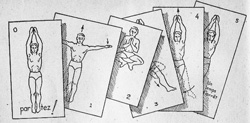

Extrait du livre précis de natation scolaire

par Emile Schoebel

Décomposition des mouvements de la brasse.

Contrairement à la première phase, la deuxième s'aligne en grande partie sur la méthode traditionnelle. Il s'agit d'apprendre la brasse tête hors de l'eau, toujours considérée comme la nage de base, et la nage la plus simple à acquérir puisque les voies respiratoires peuvent rester hors de l'eau.

Il n'y a par contre pas ou peu d'usage de matériel de flottaison ou de suspension. Ceci correspond à une volonté pédagogique mais permet aussi de réduire le coût de l'enseignement et de pouvoir le proposer facilement en milieu naturel (le nombre de piscines est encore très faible à cette époque).

Dans cette phase, les séances ne sont cependant pas consacrées exclusivement à l'apprentissage de la brasse, l'élève apprend aussi à plonger et réalise ses premières initiations au sauvetage ce qui va préparer la 3ème phase.

Phase 3 : Perfectionnement et sauvetage

L'élève perfectionne sa technique en brasse et essaie de la transposer au grand bassin. Le but est de réussir le brevet de natation scolaire constitué d'un parcours de 25 mètres avec départ plongé. Parallèlement à ce perfectionnement en brasse, les différentes nages sont abordées dans une logique sportive et non plus uniquement sécuritaire.

Cette 3ème phase doit aussi permettre d'aborder de façon assez poussée les techniques de sauvetage. Les prises de dégagement, le remorquage d'un noyé et le secourisme peuvent ainsi être enseignés. Il faut savoir qu'à cette époque, on comptait environ 3000 noyades par an. Emile Schoebel lui-même avait connu une expérience très marquante dans ce domaine puisqu'à 15 ans, il avait sauvé un de ses frères de la noyade. Dans sa méthode, le sauvetage est donc considéré comme le "couronnement" de la natation.

Les fondations d'un nouvel enseignement de la natation

Les apports d'Emile Schoebel sont donc particulièrement importants et révolutionnaires pour l'époque. Il dépasse la vision purement technique qui prévalait alors et fonde de nombreux principes de l'enseignement de la natation qui restent valables aujourd'hui.

- Sa méthode prend en compte les particularités du milieu aquatique et affirme la nécessité d'y être en confiance avant d'apprendre une technique

- Elle prend en compte les aspects psychologiques de l'apprentissage de la natation (angoisses, plaisir, motivation) et remet l'élève au centre de l'activité

- La natation n'est plus forcément une fin en soi mais aussi un moyen de s'ouvrir vers de nouvelles activités. Elle participe à l'éducation de l'enfant.